【データから読み解く】自動運転バス市場

今回は「自動運転バス市場」を取り上げてご紹介いたします。

改正道路交通法の施行に伴い、4月1日より特定の条件下でドライバーがいない状態で自動運転を行う「レベル4」の行動走行が解禁されました。事業者が都道府県の公安委員会から許可を得ることで、特定条件下での自動走行が認められるようになります。

この改正法では、限定地域での移動サービスを想定しています。車載カメラで遠隔監視を行い、事故時にはサービス事業者が駆けつけることが求められています。事業者は、特定の地域内での運行計画を立て、都道府県公安委員会に申請し、公安員会は安全面の観点から許可基準に適合しているか審査を行います。

これまで実用化された自動運転は、ドライバーが状況に応じて運転操作を変わることが必要となる「レベル3」でした。これが、「レベル4」解禁となることにより、無人運転で人や物を運べるようになり、地方・過疎地域などでの移動手段や、配送手段として期待されています。特に実用化が期待されているのは、無人自動運転バスのようです。

それでは、自動運転バスの市場規模はどの位の規模で、どの位伸びることが予想されているのでしょうか。既に自動運転の実証を行っている地域事例にはどのようなものがあるのでしょうか。

実際に数字、事例を見て確認したいと思います。

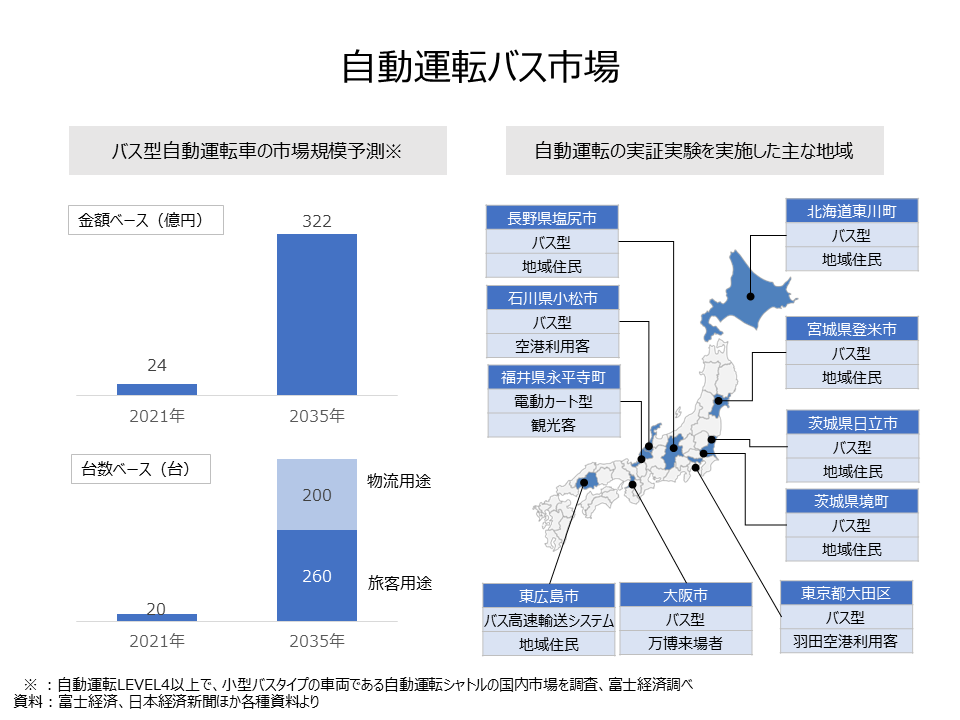

まず、自動運転バスの市場規模予測を見てみたいと思います。富士経済の調査によると、自動運転レベル4以上の小型バスタイプ車両の市場規模を金額ベースでみると、2020年は24億円でしたが、2035年には322億円へと大きく成長することが予想されています。

台数ベースでみると、2020年は旅客用途が20台で、物流用途がほぼゼロでしたが、2035年には旅客用途が260台で、物流用途が200台と予想されています。

次に、自動運転バスの実証実験を行った主な地域を見てみたいと思います。主な事例・地域としては、東川町(北海道)、登米市(宮城県)、日立市(茨城県)、境町(茨城県)、大田区(東京都)、塩尻市(長野県)、小松市(石川県)、大阪市、東広島市(広島県)といった自治体が上げられます。

これらの地域での自動運転バスの実証実験としては、地元住民向けのサービスとして導入しているとこもあれば、観光客・万博参加者向け、空港利用者など、地元住民以外を想定している地域もあります。

ちなみに、こうした実証実験を進めている主な企業としては、ボードリー社が上げられます。ボードリーは、ソフトバンク子会社(旧SBドライブ)で、茨城県境町をはじめとして各地域で自動運転実証を行っています。

このように各地域で、自動運転バスの実証実験が行われていることが分かります。特に、大都市よりも、地方の方が、公共交通機関が不足しており、地方在住高齢者などは免許を返納すると、地域で動くための「足」が無くなってしまします。そのため、地方での導入ニーズが高いものと考えられます。

こうしてみると、自動運転導入への期待感が高かったものの、市場規模自体の絶対値(金額ベース、台数ベース共に)自体はあまり大きくないことが分かります。

ニーズがあるのに、市場規模が大きくない主な要因として、運営コストが高いことが指摘されています。日本の道路事情(欧米と比べて狭い・短い)があるようで、狭い日本の道路では、他の車との接触などの走行上のリスクが他の欧米諸国と比べて高いことが、大きな要因になっているようです。そのため、自動運転バスが本当に広まるためには、コスト面の問題をクリアする必要があります。

とはいえ、自動運転バスの導入は地域の社会課題解決に大きく貢献するサービスとなります。何らかのコスト回避策をクリアできれば、各地域にとっても大変意義のあるサービスになることは確実です。そうすると自動運転バスが広まることを前提とした新たなサービスを検討・準備しておくと、事業機会を獲得できる可能性が高まりそうですね。

出典:

富士経済プレスリリース「自動運転シャトルの国内市場を調査」

自動運転レベル4解禁 無人バス、あなたの街にも

無人運転バス、公道走行解禁 「レベル4」課題はコスト