【データから読み解く】主要国の食料自給率

今回は「主要国の食料自給率」を取り上げてご紹介いたします。

前回は国内の「食料品物価指数動向」を取り上げ、価格が上昇している食料品・コメの動向を見ました。特に最近のコメ価格の高騰は「令和の米騒動」とも形容されるなど、大きな話題となっています。こうしたコメ騒動の背景に、減反政策の影響を指摘する報道も見られています。さらには日本の食料自給率の低さ、食料安全保障に関する懸念へと広がりを見せています。

以前より、日本の食料自給率は低いことが指摘されています。それでは、実際他の国と比較してどのくらい低いのでしょうか。食料自給率の推移は、他の国と比べるとどのような違いがあるのでしょうか。食料の中でも、穀物で見た場合の日本の自給率はどのくらいの水準で、どのように推移しているのでしょうか。

また。日本のコメの自給率と、穀物自給率、食料自給率はどのような違いがあり、どのように推移しているのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

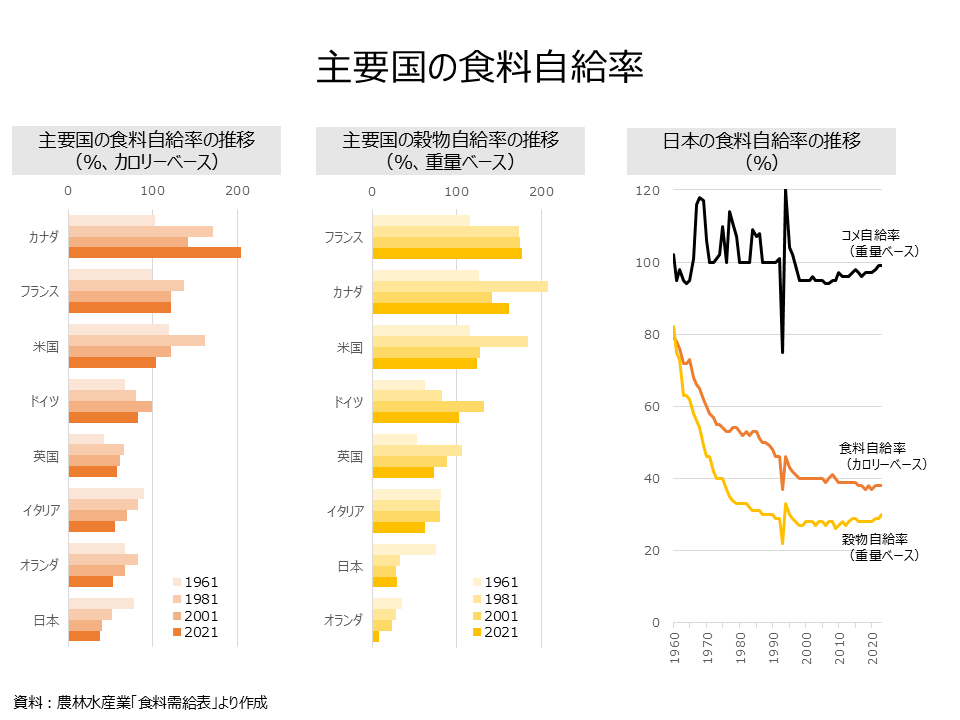

まず、主要国の食料自給率の推移を見てみます。主要国としてはG7(日本、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア)各国に加えて、欧州の中でも農業輸出国として知られているオランダを取り上げて比較してみます。

2021年時点で最も食料自給率が高いのはカナダで204%となっています。次いで大きいのがフランスで121%となっています。以降、米国(104%)、ドイツ(83%)、英国(58%)と続きます。日本は、主要国の中で最も食料自給率が低く、38%となっています。

1961年~2021年の長期での食料自給率の推移をみると、カナダが自給率上昇トレンドとなっていますが、それ以外の国は概ね1981年以降下降トレンドとなっていることが分かります。イタリアと日本は、1961年をピークに、以降一貫して下降トレンドとなっていることが分かります。

次に主要国の穀物自給率を見てみます。2021年時点で最も穀物自給率が高いのはフランスで、177%となっています。次いで大きいのがカナダで162%となっています。以降、米国(124%)、ドイツ(102%)、英国(73%)と続きます。主要国の中で最も国本自給率が低い国はオランダで、8%と一桁台の低さとなっています。日本はオランダの次に低く、29%となっています。

1961年~2021年の穀物自給率の推移をみると、フランス、カナダ、ドイツが上昇トレンドになっていることが分かります。一方、英国、日本、オランダは下降トレンドとなっていることが分かります。中でも特にオランダは、極端に穀物自給率が低下していることが分かります。

次に、日本の食料自給率(総合食料自給率)、穀物自給率、コメ自給率の推移を長期(1960年~2023年)で見てみます。食料自給率は、1960年は79%でしたが、以降下降トレンドで推移しています。1993年には、「平成の米騒動」と呼ばれる記録的な冷夏によるコメの不作の影響で大きく下落しますが、翌年に回復するものの、以降は下降トレンドを続けています。2023年には38%となっています。穀物自給率の推移をみると、1960年は82%でしたが、以降は下降トレンドで、食料自給率よりも下降の度合いが大きくなっています。1993年の平成の米騒動以降は、概ね横ばいトレンドとなり、2023年には30%となっています。コメ自給率の推移をみると、1960年は102%でしたが、1993年の平成の米騒動までは、100%~120%の間で大きく上下しています。1993年には一旦75%に落ち込みますが、翌年120%まで跳ね上がった後は、95%~99%の間でほぼ横ばいトレンドとなっています。2023年は99%となっています。

こうしてみると、やはり日本の食料自給率が低いことが分かります。コメの自給率は99%となっているものの、穀物全体でみると、30%前後の低水準となっていることが分かります。一方、主要国の食料自給率と比較すると、100%を超える国(カナダ、フランス、米国など)がある一方、英国、イタリア、オランダ、日本は100%を下回っています。特に、イタリア、日本とオランダが低い水準になっていることが分かります。

オランダや、イタリアは食料品・食材の輸出国としても知られている国でもあります。食料自給率の低い日本としては、これらの国から食料安全保障のあり方や、食料品の輸出・ブランド化という観点から、学ぶことが多そうです。