【データから読み解く】デジタル地域通貨の動向

今回は「デジタル地域通貨の動向」を取り上げてご紹介いたします。

近年、特定地域のみに流通する「デジタル地域通貨」を発行する動きが、全国各地で広がっています。地域経済を活性化する目的で、各地で導入する動きが活発化しています。

デジタル地域通貨とは、特定の地域内で使用できる電子通貨で、スマートフォン用アプリや、専用カードなどを使って決済を行います。チャージした金額に応じてポイントを付与するなどの特典を付けた仕組みが多いようです。発行する企業や自治体は、ブロックチェーン技術などを活用して発行・管理を行います。

確かに、デジタル化される以前から「地域通貨」という考え方で、地域内で経済が回る仕組みを導入する動きがありましたが、近年のデジタル技術を用いることで、スマホベースでより導入しやすく、利便性の高いサービスを付加することができるようになったことが後押ししているものと考えられます。

それでは、地域通貨はどの位の数で推移しているのでしょうか。またデジタル地域通貨にどのようなメリットを感じているのでしょうか。また、どのような地域でデジタル地域通貨の導入が行われているのでしょうか。

実際に数字や事例を見て確認したいと思います。

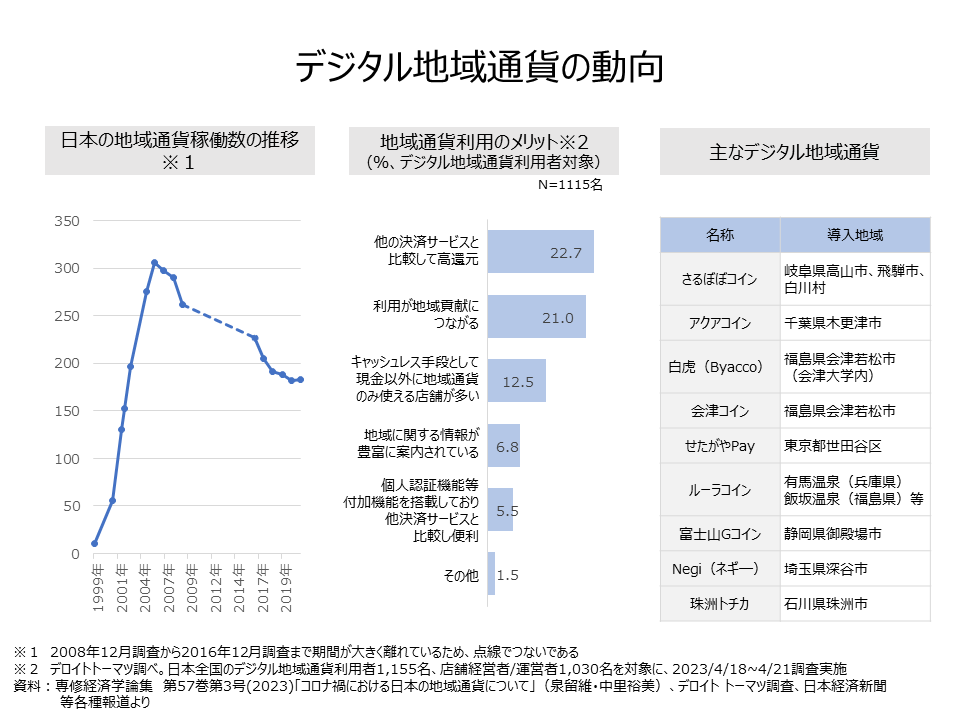

まず、日本国内の地域通貨の稼働数を見てみます。ちなみに、この数字は、デジタル地域通貨に限らず、紙等のアナログのものも含まれています。

専修大学(泉・中里)の研究によると、1999年4月は11件でしたが、以降は急増トレンドとなっており、2005年の12月には306件に達しています。以降減少トレンドとなり、2008年12月には262件となっています。同調査は、08年以降しばらく実施されなかったため間隔があいていますが、2016年12月は227件となっており、以降減少トレンドで2021年12月は183件となっています。なお、同研究によると、2020年時点では新規の地域通貨の約60%がデジタル地域通貨となっており、2021年には90%を超えているそうです。

次に、利用者にとっての地域通貨利用のメリットを見てみます。最も回答が多かったのは「他の決済サービスと比較して高還元」で22.7%となっています。次いで「利用が地域貢献につながる」(21.0%)、「キャッシュレス手段として現金以外に地域通貨のみ使える店舗が多い」(12.5%)、「地域に関する情報が豊富に案内されている」(6.8%)と続きます。

また、主なデジタル地域通貨にどのようなものがあるのか見てみます。翌取り上げられる事例の一つとして「さるぼぼコイン」が上げられます。同デジタル地域通貨は、飛騨信用組合(岐阜県高山市)が、2017年に高山市、飛騨市、白川村で取り扱いを開始しています。「アクアコイン」は、君津信用組合(千葉県木更津市)が18年から木更津市と連携して開始しています。福島県会津若松市では、会津大学内で利用できる「白虎/Byacco」が導入されています。さらに、「会津コイン」はみずほ銀行のスマホ決済サービス「Jコインペイ」のシステム基盤を活用しています。「せたがやPay」は世田谷区商店街振興組合連合会が2021年2月に導入されており、QRコード決済型アプリで提供しています。石川県珠洲市では、北國銀行(石川県金沢市)が、ブロックチェーン技術を持つデジタル・プラットフォーマー社と、興能信用金庫(石川県能登市)と協力して、北國銀行のデジタル地域通貨サービス「デジタル地域通貨サービス「トチツーカ」を用いて、珠洲市ポイントおよびステーブルコインを2023年度中に利用できるようにする予定だそうです。

こうしてみると、デジタル地域通貨は利用者にもメリットがあり、様々な地域や企業が導入に向けて動きが盛んになっているのは分かりますが、実際にそれが使われ続けるようになるかどうかは、よく考えて取組む必要がありそうです。これまでも、新しい地域通貨が登場しては、あまり利用されずに消えた地域通貨も多数あります。利用者に知られていない、利用してても実際に使うと不便など様々な理由が上げられます。

デジタル地域通貨アプリを作って終わりにするのではなく、日々使ってもらえるようにアプリ・サービスの改善、連携事業者の拡大、サービスの拡充など、運営していく仕組みをしっかりと考えて実行していく必要がありそうです。