【データから読み解く】マイナンバーカード普及状況

今回は「マイナンバーカード普及状況」を取り上げてご紹介いたします。

この数カ月、マイナンバーを誤ってひも付けてしまう問題、トラブルが相次いでいます。報道でもたびたび、マイナンバーカードを巡るトラブルの状況や、各種問題点が指摘されています。政府もこうした事態を受けて、6月21日に「マイナンバー情報総点検本部」の初会合を開き、岸田文雄首相が対応を指示しています。

マイナンバーカードについては、システムの問題、短期間で普及させるための性急なやり方に関する問題、そもそもの設計上の問題など、様々な観点から問題点が指摘されています。

確かに、マイナンバーカードに問題があるとして、現状マイナンバーカードはどの位広まっているのでしょうか。普及率(交付率)の高い地域はどのようなところなのでしょうか。また年代別に見ると普及率に違いがあるのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

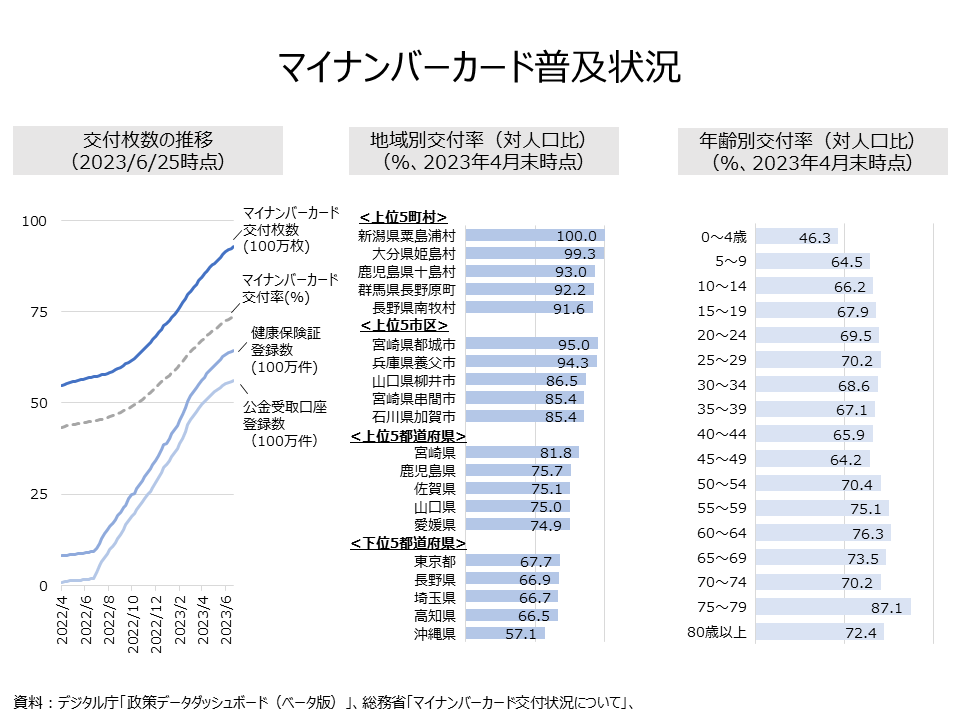

まず、マイナンバーカードの累積交付枚数を見てみます。2022年4月3日時点で5489万枚の交付でしたが、そこから増加トレンドで、22年7月頃から増加ペースが加速し、2023年6月25日には9276万枚に達しています。対人口比で見たマイナンバー交付率の推移を見ると、22年4月3日時点は43.3%で、そこから上昇トレンドで22年7月頃から上昇トレンドが加速し、23年6月25日時点で73.3%に達しています。

健康保険証としての累計登録数の推移を見てみます。22年4月3日時点では810万枚でしばらく微増トレンドでしたが22年7月頃から登録数が急増し、23年6月25日時点では6441万枚へと大幅にひろまったことが分かります。公金受取口座としての累積登録件数を見ると、22年4月3日時点では71万件でしたが、健康保険証と同様、微増トレンドのあと22年7月頃から急増し、23年6月25日時点で5621万件へと急拡大したことがわかります。

次に地域別のマイナンバー交付率(対人口比、23年4月末時点)を見てみます。町村別で最も交付率が高いのは、新潟県粟島浦村で100%となっています。次いで大分県姫島村(99.3%)、鹿児島県十島村(93%)と続きます。市区別でみると、最も交付率が高いのは宮崎県都城市の95%で、次いで兵庫県養父市(94.3%)、山口県柳井市(86.5%)と続きます。都道府県別でみると、最も交付率が高いのは宮崎県の81.8%となっています。次いで鹿児島県(75.7%)、佐賀県(75.1%)と続きます。一方、交付率が最も低いのは沖縄県の57.1%で、次いで高知県(66.5%)、埼玉県(66.7%)と続きます。

年齢別の交付率を見てみると、最も高いのは「75~79歳」の87.1%となっています。次いで「60~64歳」(76.3%)、「55~59歳」(75.1%)、「65~69歳」(73.5%)、「80歳以上」(72.4%)と続きます。一方、最も交付率が低いのは「0~4歳」の46.3%で、次いで「45~49歳」(64.2%)、「5~9歳」(64.5%)と続きます。

こうしてみると、昨年22年7月頃から交付数の伸びが高くなっており、健康保険証登録、公金受取口座登録数も同時期に急増していることが分かります。地域別でみると、地方の市町村でマイナンバーカード普及に力を入れている自治体では交付率90%を超える水準に広まっていることが分かります。一方、沖縄県や、大都市部では交付率が低い傾向にあることとも分かります。年齢別でみると、50歳代以上が交付率70%を超え、若い世代では交付率が低い傾向にあることも分かります。

一般的にIT導入・DXで取り残される可能性が高いと考えられる地方・高齢者層でのマイナンバー交付率が高い状況を見ると、課題は多々あるものの全否定されるものではないものと考えられそうです。

マイナンバーカードは、システムの問題や、制度設計上の問題、普及時点での事務手続き処理上の問題などが多くあるものの、政府・自治体と個人をデータベース上で登録管理できるようにすること自体は、行政効率化・コスト削減の観点からも否定されるべきものではないと思います。

マイナンバーカードの現行制度・システムは見直される可能性もありそうですが、単に問題点を指摘するだけではなく、「どうあるべきか」といった解決策を含めて、建設的な視点で捉えて考えたいですね。