【データから読み解く】国内漁業の動向

今回は「国内漁業の動向」を取り上げてご紹介いたします。

前回は「コメの在庫・出荷動向」を取り上げましたが、今回は水産物・漁業の動向を見てみたいと思います。食料という観点からも農産物だけではなく、水産物も重要な役割を果たしています。

その一方で、漁業・水産業自体も大きな課題を抱えていることが指摘されています。漁獲量が激減し、漁業の担い手(就業者数)も大きく減少し、高齢化が進んでいると言われています。漁獲量の減少は、漁業従事者の減少だけではなく、水産資源管理の問題もあるとの指摘もされています。

水産業・漁業が抱える課題は各種あるとは思いますが、まずは漁業がどうなっているのか、現状を把握してみたいと思います。

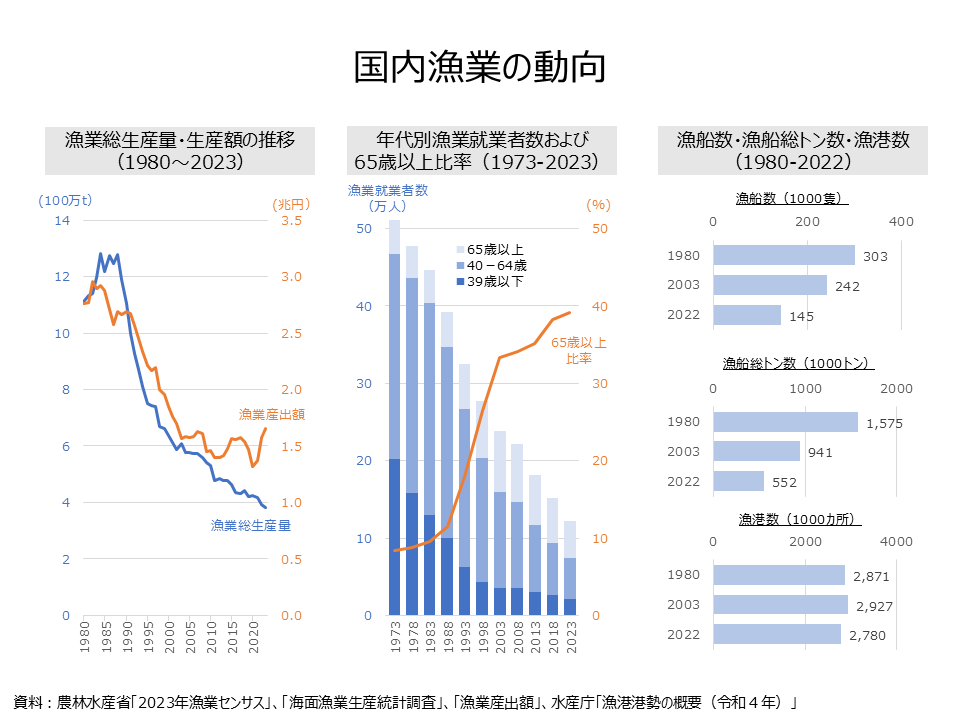

漁業の生産量、生産額はどのように推移しているのでしょうか。また、漁業就業者はどのように推移し、高齢の漁業就業者どのくらいの割合になっているのでしょうか。また、漁船数・漁船の総トン数はどのよう変化し、漁港の数はどのように変化しているのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

まず、漁業総生産量・生産額の推移を見てみます。漁業生産量は、1980年は1112万トンでしたが、そこから増加トレンドで1988年に1278万トンとピークに達します。以降は減少トレンドで1991年には998万トンと1000万トンを下回り、以降も減少し続け2023年には383万トンにまでおちこんでいます。

漁業生産額の推移を見てみると、1980年は2.76兆円で1982年に2.96兆円とピークに達し、以降は減少トレンドとなっています。2012年には1.4兆円にまで落ち込んでいます。以降は一旦増加に転じるものの2020年には1.32兆円と最低金額になっています。以降は増加トレンドとなり2023年には1.66兆円と2000年代前半の生産額規模に達しています。

2020年以降生産量が減少し続ける一方、金額ベースでは増加に転じており、単価が上昇している様子が見て取れます。

次に年代別漁業就業者数および65歳以上比率の推移を見てみます。漁業就業者数全体の推移をみると、1973年は51万人でしたが以降減少トレンドとなっており2013年には18万人と20万人を下回るようになり、2023年は12.1万人と過去最少の就業者数となっています。年代別でみると、1973年は、「39歳以下」が20万人、「40~64歳」が26.6万人、「65歳以上」が4.3万人でしたが、1998年には「39歳以下」が4.4万人、「65歳以上」が7.3万人と、「65歳以上」が「39歳以下」を超えるようになっています。

「65歳以上」の割合の推移をみると、1973年は8.4%でしたが、以降増加トレンドなっており2023年には39.2%と全体の約4割が「65歳以上」で占めるような状態となっており、高齢化が進んでいることが分かります。

次に、漁船数・漁船総トン数・漁港数の推移を見てみます。漁船数は、1980年は約30.3万隻でしたが、以降は減少トレンドで2022年には14.5万隻と、1980年時漁船数の半数以下に減少しています。漁船総トン数でみると、1980年は157.5万トンで、以降減少トレンドで2022年には55.2万トンへと落込んでいます。

その一方で漁港数の推移を見ると、1980年は2871カ所でしたが、2022年時点では2780カ所と、漁港の数自体は、漁船数と異なり、あまり減少しないことが分かります。

こうして見ると、「漁業生産量・生産額」が大きく減少していますが、「漁業就業者数」、「漁船数」の推移を並べてみると、漁業従事者、漁業(漁師・水産会社)がの減少が大きな影響を及ぼしているものと推察されます。その一方で漁港は、あまり減少していないため、漁港の活用度が大きく減少しているものと考えられます。漁港はハード設備なので、メンテナンス等のコスト負担を要することを考えると、漁港数が多すぎるのではないかと考えることができそうです。

漁業は、担い手不足、と言おう問題だけではなく、既に指摘されている水産資源管理問題の他に、漁港設備をどうしていくべきかという問題もありそうです。ノルウェー、アイスランドなどが漁業の先進海外事例などと言われており、こうした国の漁業のやり方などを参考に、日本の漁業を変えていく必要がありそうですね。

資料:

農林水産省「2023年漁業センサス」

農林水産省「海面漁業生産統計調査」漁業・養殖業部門別累年統計

農林水産省「漁業産出額」、産出額(総括表)累年統計

水産庁「漁港港勢の概要(令和4年)」