USスチールは買収するに値する会社なのか?

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)

編集/構成:mbaSwitch編集部

トランプ米大統領は2025年4月、日本製鉄によるUSスチール買収提案に関して、対米外国投資委員会(CFIUS)に国家安全保障上の審査を命じました。CFIUSは45日以内にトランプ大統領へ報告書を提出する予定です。トランプ大統領は、従来はこの買収案に反対し、日本製鉄がUSスチールの過半数の株式を取得することに難色を示してきました。報告書の内容を受けて、トランプ大統領がこの買収可否に最終的な判断を下すことになりそうです。

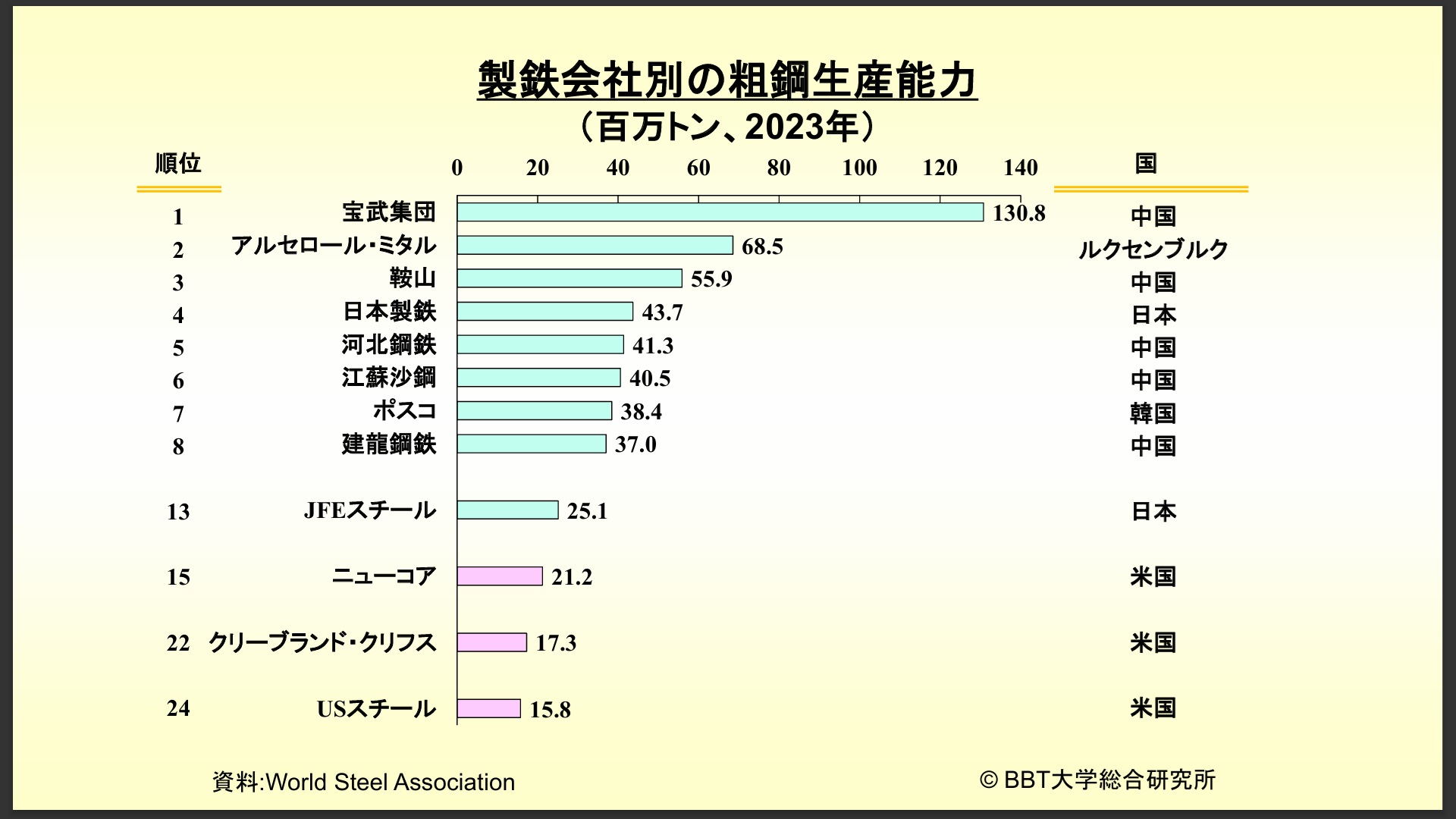

米3位とは言え、世界の中での粗鋼生産能力となると24位と振るわないUSスチールは買収する価値がある会社なのか、BBT大学院・大前研一学長の意見を聞きました。

日本製鉄によるUSスチールの救済

日本製鉄のUSスチール買収計画に横やりを入れたのは、米2位の鉄鋼大手クリーブランド・クリフスである。クリーブランド・クリフスはUSスチールの買収で日本製鉄に競り負けた(2023年)。その恨みから、全米鉄鋼労働組合(USW)を巻き込んで買収阻止に動いた。また、奇しくもそのタイミングで退任前、何か成果の欲しいジョー・バイデン前大統領が「わが国の安全保障と重要なサプライチェーンにリスクをもたらす」として買収禁止の行政命令を発表した。

トランプ大統領は就任後、民主党に対する当てつけとして、バイデン前政権時代の政策を覆す大統領令を次々と出している。しかし、USスチールの買収計画に関しては、バイデン前大統領のスタンスを踏襲した。日米首脳会談後の大統領専用機内でも、「USスチールは世界一の企業だった。それを他国に買わせるつもりはない」と、改めて買収を認めない姿勢を示している。

トランプ大統領は大きな思い違いをしている。USスチールが米国を象徴する特別な会社だと考えているようだが、その面影は微塵もないのである。

USスチールは、アンドリュー・カーネギーが1901年に創業して以来、世界トップの鉄鋼会社として君臨していた。本社のあるピッツバーグは工場の排煙で太陽が隠れ、「スモーキーシティ」と呼ばれていたほどであった。

しかし、1970年代以降は競争力を失って低迷する。原因の一つは生産設備の古さである。日本も含め海外勢が伸びる中で、古い工場を改修できずに次々に売却した。現在、USスチールの粗鋼生産量は世界24位まで落ちている。米国内に限っても3位で、ニューコアやクリーブランド・クリフスの後塵を拝するようになった。もはや米国を代表する偉大な会社ではない。

【図】製鉄会社別の粗鋼生産能力

世界4位の日本製鉄は、なぜ凋落したUSスチール買収に動いているのか。両社の関係は1970年代にまでさかのぼる。

当時、日米貿易摩擦で鉄鋼もターゲットになった。輸出規制がかかる勢いだったが、新日本製鐵(日本製鉄の前身の1社)で初代社長を務めた稲山嘉寛氏が、USスチールと協議して「トリガー価格」という仕組みを導入、政府が介入する前に、民間同士で話し合って政治問題化を防いだ。両社はその時代から良好な関係にある。

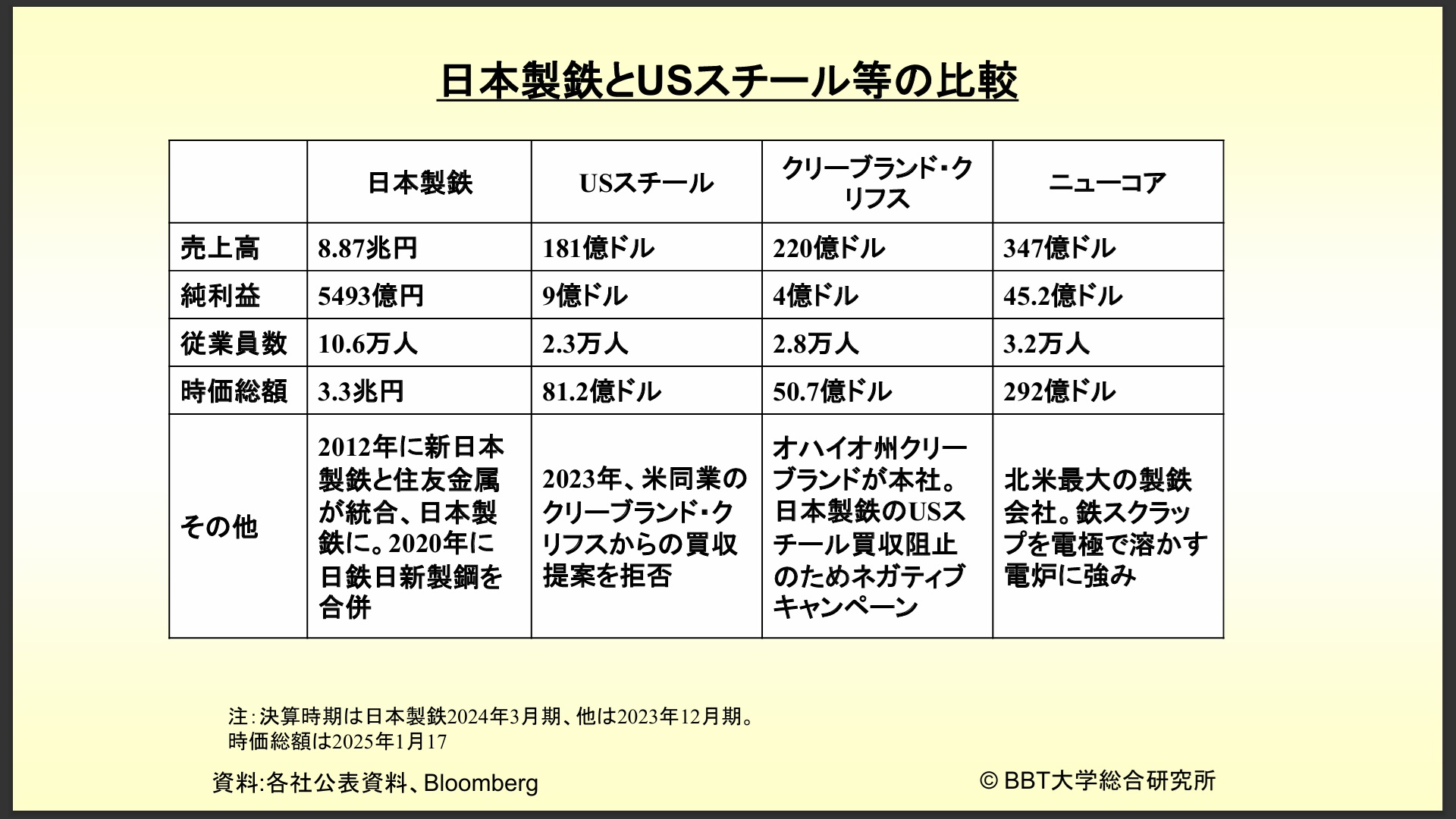

今回の買収提案は、日本製鉄側から見るとメリットがない。唯一価値があるのはUSスチール傘下の、アーカンソー州にある電炉工場ぐらいで、大半を占める高炉はむしろお荷物である。それらを約2兆円で買収するのは、日本製鉄の成長のためではなく、USスチール救済の意味合いが強い。昔からのよしみで、見て見ぬふりをできなかっただけである。

私が日本製鉄の経営者なら、この案件から手を引く。ただし、解決策がないわけではない。まず日本製鉄はUSスチール株の49%を保有する。残りの株式のうち49%は、ブラックロックやKKR、ベインなどの米ファンドに保有してもらう。残りの2%はUSスチールの自社株として残す。

ファンドは通常3〜5年後に株式を売却して利益を得る。日本製鉄は年数%の利回りを乗せた買戻し条件をファンドと取り決めておき、トランプ大統領退任後に買い取ればよい。USスチールが持つ2%はスクイーズアウト(少数の株主や特定の株主から、大株主が強制的に株式を取得する手法)すれば、当初の目論見通りの完全子会社にできる。

あるいは、クリーブランド・クリフスやニューコアを買収した後にUSスチールを買収するやり方もある。そのままでは独占禁止法に抵触する恐れがあるが、将来有望な電炉に絞れば不可能ではない。

【表】日本製鉄とUSスチール等の比較

USスチールが「関税で復活する」とトランプ大統領は勘違い?

トランプ大統領は「買収ではなく投資ならいい」と言うが、石破首相との会談の場における「投資」と言う言葉は曖昧なもので、具体性は何もない。本人もよくわかってないまま雰囲気で使っている可能性が高く、実務上はいかようにも対応できる。

トランプ大統領は「関税」という言葉が三度の飯より好きだ。USスチールについて「関税で完全に活力を得た」と述べている。

高い関税で国内の弱い産業を保護する発想は、16世紀から18世紀まで流行した重商主義の特徴の一つである。重商主義を推し進めると消費者は高くて品質の悪いものを買わざるを得なくなるが影響はそれだけではない。歴史を振り返ると重商主義の先にあるのは植民地帝国主義やブロック経済であり、それが第二次世界大戦を招いた面がある。

その反省から、戦後の世界はGAT(関税および貿易に関する一般協定)やWTO(世界貿易機関)といった自由貿易体制で動いてきた。貿易による相互依存が戦争を防ぐ安全装置として機能するからである。トランプ大統領の保守主義は、苦労して築いた戦後の経済安全保障体制をぶち壊してしまう。

※この記事は、『プレジデント』誌 2025年4月4日号、および『大前研一ライブ』#1247 2025年1月19日配信を基に編集したものです。

大前研一

プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。